|

|

www.juezyverdugo.es

--- contacto@juezyverdugo.es

|

|

>>>>

La bibliotecaria

|

|

|

Una tarde del verano de 1703, Daniel Defoe sintió unas gotas en la cara. Al principio, esa llovizna fresca fue un alivio —hacía demasiado calor— pero la obstinada frecuencia se volvió un inconveniente: no podía secarse, estaba en la picota. Problemas con la ley por escritos satíricos contra el partido gobernante de Inglaterra y sus votantes. Con el cuello y las muñecas atrapados en la madera, Defoe miró al cielo: la lluvia ya era torrencial. Se habrá preguntado por qué la tormenta no esperó un día más, hasta mañana, cuando ese protocolo de humillación pública terminara y se encontrara bajo techo, en la cárcel de Newgate, donde se hospedaría por unos cuantos días. Lo que no imaginaba era que en cuatro meses esa molesta lluvia vendría acompañada de un tremendo huracán que ahogaría a más de mil marineros, que arrasaría con 4 mil árboles del Bosque Nuevo, que provocaría destrozos en toda la ciudad y que el mundo recordaría como la Gran Tormenta de 1703. Fueron cuatro días, del 7 al 10 de diciembre —del 26 al 29 de noviembre, según el antiguo calendario que se usaba en ese momento— que todo Londres sufrió la tempestad. Un ciclón extratropical que, según un informe de Risk Assessment Models de 2003, 300 años después, “fue el más dañino que haya afectado a la parte sur de Gran Bretaña durante al menos 500 años”, y que una clave radica en que “las energías de dos tormentas se convirtieron en una”. Por entonces se estaba desarrollando la Guerra de Sucesión española, la que instauró a la Casa Borbón en el trono. Los cronistas solían colorear sus artículos con datos del clima. Para todos era una novedad. ¿Qué otra tormenta tan fuerte se recordaba en ese entonces? Algunas explicaciones apuntaban al Diluvio Universal. Cuando Daniel Defoe salió de la cárcel se puso a investigar, recabó mucha información y publicó La tormenta: para muchos, el primer libro periodístico de la historia.

Daniel Defoe en la picota. Grabado de James Charles Armytage, basado en Eyre Crowe, 1862. Miles de edificios destruidos, millones de árboles talados. Miles de personas muertas, entre ellas una quinta parte de los marineros de la Armada Británica. Alguien debía contarlo todo, ¿pero de qué forma? ¿Alcanzaban los artículos que se publicaban en diarios y revistas de la época, que se leían con la tensión de las catástrofes y que se olvidaban con la publicación del siguiente día? Hacía falta algo más: literatura. “La tormenta no es una novela” porque “su voz autoral en primera persona se basa en relatos reales de lo sucedido durante y después del huracán”, dice Jenny Mckay en un texto que forma parte del libro colectivo La imaginación periodística, de 2008. A esos testigos Defoe los contactó a partir de la London Gazette. El anuncio decía que quería “preservar el recuerdo de la última tempestad espantosa” y por eso “se está preparando una colección exacta y fiel de los desastres más notables que ocurrieron en esa ocasión”. El anuncio de Defoe continuaba así: “Para el perfeccionamiento de tan buena obra, el autor recomienda humildemente a todos los caballeros del clero, u otros, que hayan hecho alguna observación de esta calamidad, que transmitan un relato tan claro como sea posible de lo que han observado”. Ese es el texto que hizo circular entre el 13 y el 16 de diciembre de 1703. Pero hubo muchos más, en distintos diarios. Una vez recabada toda la información se puso a escribir y en menos de un año ya estaba el libro en las calles. El título completo fue La tormenta: o una colección de los damnificados y los desastres más notables que ocurrieron en la última y terrible tempestad, tanto por mar como por tierra. Se publicó en 1704, impreso por G. Sawbridge y distribuido por J. Nutt, como figura en la tapa. Hay un prefacio, cuatro capítulos sin nombre y numerados del 1 al 4, uno titulado “De los efectos de la Tormenta”, otro es “La conclusión” y el cierre, un poema.

Quizás una de las mejores narraciones de una tormenta que haya en la literatura, al menos una de las más recordadas, es La línea de sombra de Joseph Conrad, publicada en 1917. Se trata de la reescritura de una experiencia personal bajo el manto de la ficción. Lo interesante es que a la tormenta se la describe desde un barco donde el protagonista, al igual que le ocurrió a Conrad treinta años atrás, debuta como capitán. “El viento soplaba día tras día; soplaba con odio, sin intervalos, sin piedad, sin descanso. El mundo no era sino una inmensidad de olas espumeantes que nos embestían bajo un cielo tan próximo que podía tocarse con la mano, y tan sucio como un techo ahumado. En el tormentoso espacio que nos rodeaba había tanta espuma como aire. Día tras día, noche tras noche, no había alrededor del barco más que el aullido del viento, el tumulto del mar, el estruendo del agua saltando sobre cubierta”, escribe Conrad. La figura de la tormenta es poderosa. Aparece en los antiguos mitos, en las alegorías griegas, en los textos sagrados, en los versos de cualquier poeta y también en las frases motivacionales que pululan en la web. Hay una del escritor y orador estadounidense Steve Rizzo que vale la pena mencionar: “No esperes a que pasen las tormentas de tu vida. Aprende a bailar bajo la lluvia”. Tiene su lógica.

Retrato de Daniel Defoe en el Museo de Marina, Londres, de autor desconocido. Pero, ¿qué pensarían aquellos marineros, aferrados al barco tembloroso, muchos firmes en la cubierta, otros atados a las literas, “con el cuerpo en constante tensión y la mente llena de preocupaciones”, como escribe Conrad, de aquella sentencia de autoayuda? ¿Cómo “controlar tus emociones”, cómo “alimentar tus pensamientos”, cómo “enfocarse” en otra cosa que no sea la muerte inminente ante la ira de Dios, ante la furia de la naturaleza? “A veces —escribió Santiago Craig en un cuento del libro Las tormentas—, las cosas pasaban y ahí tocaba estar, sin poder hacer nada”. ¿Cómo empiezan estas tempestades? “En el cielo claro, sin nubes, se ve primero una luz que cubre todo y después se escucha un trueno”, narra Craig en otro cuento de Las tormentas. Si bien es cierto que “la tormenta rejuvenece las flores”, como escribió Baudelaire, solo lo hacen las que sobreviven. Estamos frente a un fenómeno meteorológico de enorme ambigüedad. Se percibe en estos versos de Alfonsina Storni: “La tapa del cielo / desciende en tormenta ceñida: / su lazo negro / vigila”. Es posible que Daniel Defoe no haya pensado demasiado en cómo abordar este libro, sino que se dejó llevar por lo que el libro mismo le demandaba. Quizás por eso que podemos encontrar tanta perplejidad (“Los vientos son algunos de esos inescrutables de la naturaleza, en los que la búsqueda humana aún no ha podido llegar a manifestación alguna”) pero también notables sutilezas (“Nuestra mayor pérdida son los manzanos, porque nos faltará licor para alegrar nuestros corazones”).

Portada original de “La tormenta: o una colección de los damnificados y los desastres más notables que ocurrieron en la última y terrible tempestad, tanto por mar como por tierra”. Defoe era un hombre de fe, pero también de la razón. En el prefacio, firmado como “El humilde servidor de la época”, distingue los sermones de los libros. Mientras que “el sermón es un sonido de palabras dichas al oído y preparadas sólo para la meditación presente”, “un libro impreso es un registro que permanece en posesión de cada hombre, siempre listo para renovar su conocimiento de su memoria, y siempre listo para ser presentado como autoridad o comprobante de cualquier informe que haga a partir de él, y transmite su contenido durante siglos“. De alguna manera, pondera escribir para la posteridad por sobre el presente, pero también es una forma de subrayar el valor del archivo. En esta toma de posición, acentúa la responsabilidad del trabajo que está realizando y coloca la trascendencia en el centro de la discusión, porque un error puede “hacer que nuestros hijos digan mentiras después de nosotros, y sus hijos después de ellos, hasta el fin del mundo”. ¿A quién se dirige con esa crítica inicial? A los historiadores del pasado. Para un lector como él, la falta de objetividad en los relatos historiográficos era producto de una pereza intelectual, pero también del ”descaro, la obscenidad, las florituras vacías, la poca consideración por la verdad y el gusto por contar una historia extraña”. Todo eso, decía, “han reducido a mero romance muchas piezas valiosas de la historia antigua”. Y en el párrafo siguiente se pregunta: “¿Cómo es posible que las vidas de algunos de nuestros hombres más famosos, e incluso las acciones de épocas enteras, se ahoguen en una fábula?” No es difícil imaginar a Defoe revisando bibliotecas enteras en busca de héroes lejanos, guerras pasadas, acontecimientos, episodios, anécdotas y detectando que los autores, algunos de renombre, otros absorbidos por el anonimato, ocultaban la falta de datos y la vaguedad de las pruebas con edulcorados relatos entusiastas. Entonces sonreía, molesto, enojado. Así como empuñaba la espada de la razón, también se recostaba en la fe. “No hubo ningún ateo que no haya dudado de sus creencias ni que haya evaluado la posibilidad de que exista un ser supremo cuando sintió las terribles ráfagas de esta tempestad. Las duras almas ateas temblaron al igual que sus casas cuando sintieron que la naturaleza les hacía algunas preguntitas”, escribe. Es interesante cómo la brusca pretensión de objetividad de Defoe se ablanda, al menos un poco, con la miel de la religiosidad. Defoe nació en una familia de carniceros presbiterianos disidentes, una tradición dentro del protestantismo cuyas creencias religiosas no coincidían totalmente con las de la Iglesia de Inglaterra.

Una edición actual. La incomodidad formaba parte de su árbol genealógica, como una herencia que llevó hasta el final de sus días. Incluso hasta su nombre: cambió su apellido —era Foe y le agregó el De adelante—, algunos dicen que para sonar aristocrático. Sobre los efectos religiosos de la tormenta, escribe, ya sin cautela: “El ateísmo es uno de los principios más irracionales del mundo”. Hay un miedo en Defoe, un miedo moral que se lee perfectamente acá: “Existe un riesgo en el error. Si el cristiano se equivoca y al final parece que no hay un estado futuro, Dios o el Diablo, recompensa o castigo, ¿dónde está el daño? Lo único que ha perdido es que ha practicado algunas mortificaciones innecesarias y se ha tomado la molestia de vivir un poco más como un hombre de lo que hubiera vivido. Pero si el ateo se equivoca, ha traído sobre sus espaldas todos los poderes cuya existencia negaba, ha provocado al infinito de la manera más elevada y al final debe hundirse bajo la ira de aquel cuya naturaleza siempre ha repudiado”. La potencia de su argumento es formidable —es un tipo completamente convencido de que existe un plan que nos trasciende—, pero más aún lo es su construcción literaria, que tiene el sabor de una buena venganza. “Para alguien que escribió tanto, se sabe sorprendentemente poco sobre su vida”, dice Jenny Mckay. Defoe es el autor de Robinson Crusoe, de 1717, considerada la primera novela inglesa. Pero su mayor producción ha sido periodística, no solo en artículos en revistas, también en libros. ¿Y por qué esa zona es la menos explorada de su bibliografía? “La razón más obvia es que el periodismo se considera efímero: por definición trata temas de actualidad”, dice McKay con dosis similares de precisión y acidez, y agrega más motivos, como que “gran parte de la clase dirigente del periodismo es igualmente reacia a celebrar el periodismo por su mérito literario”, lo que se debe a “una especie de esnobismo que hace que quienes escriben para ganarse la vida sean despreciados”. Luego, claro, está el problema del acceso. En la web, La tormenta solo está en un sitio llamado Get History, que dirige la historiadora inglesa Debbie Kilroy. Si Defoe era, en palabras de John Richetti, “una auténtica máquina de escribir” (entre 1704 y 1713 dirigió una revista en la que prácticamente él escribía todos los artículos, con tres números semanales y una edición especial para Escocia), sabemos que los efectos que producía en la discusión pública de su tiempo eran no sólo potentes, también perjudiciales, sobre todo para él mismo. Para el periodista británico Richard West, fue “el primer maestro, sino el inventor, de casi todas las características de los periódicos modernos”. Anthony Burgess, también británico, lo consideró “nuestro primer gran novelista porque fue nuestro primer gran periodista”. Para McKay, La tormenta es “la primera pieza reconocible de reportaje periodístico moderno en forma de libro de un tipo que todavía se practica, y cada vez más, en inglés y en otros idiomas. Fue el equivalente en el siglo XVIII de un libro instantáneo y se publicó siete meses después de la catástrofe”. “Las prácticas que ahora damos por sentadas en la investigación y en la narración periodísticas fueron parte del método de Defoe”, dice Mckay, y agrega que es un libro que “puede leerse como un hito en el desarrollo del periodismo y de la novela” porque “enfatiza la fuerza del vínculo” entre ambos registros: el periodismo como “la escritura que pretende presentar una realidad verificable” y la novela como “la escritura que pretende presentar la invención como si fuera la realidad”. Trescientos años después, cuando los géneros funcionan más como etiquetas de mercado que métodos de creación, ¿qué dice La tormenta de la historia de la literatura, del periodismo, de nosotros, de este presente, del futuro? Hay un extrañamiento muy fuerte en la lectura de un libro que ya tiene más de tres siglos: la revelación de que el mundo fue tan distinto y tan igual al nuestro. Y que todo empezó, tal vez, con un hombre atrapado en una picota y una llovizna acariciándole la cara.

Mileva Einstein no sólo fue el primer amor, la esposa y la madre de los hijos de Albert Einstein, sino tambien una de las primeras mujeres europeas en estudiar física. Como científica colaboró en los descubrimientos de su marido principalmente en el campo de las matemáticas, donde sus conocimientos superaban a los de el. Con esta novela basada en hechos reales, Slavenka Drakulic´ traza el sobrecogedor retrato de una mujer que luchó contra sus carencias físicas, que nunca se rindió, pero que no pudo tener una carrera brillante como matemática, aunque sin duda era un talento excepcional. Mileva Einstein, que llegó a Suiza para estudiar ciencias desde el campo, que tenía apoyo entre los científicos, renunció a su carrera por su famoso marido y, más tarde, por sus hijos. La novela sobre Mileva Einstein es una novela de dolor, de cómo afrontar las desgracias de la vida, cómo vivir y sobrevivir, cómo ser mujer y no perder la cordura. Mileva Einstein: Una teoría de la tristeza es una novela en la que la autora sumerge brillantemente al lector en la vida de la protagonista, para identificarnos con sus problemas, sus luchas, sus penas y alegrías. Durante toda su relación, incluyendo la crisis, el matrimonio Einstein-Maric mantuvo una correspondencia abundante. Durante una de sus separaciones, y en un intento por mantener "buenas relaciones" por el bien de sus hijos, Einstein escribió una carta a Mileva con una serie de "condiciones" para su regreso a la casa marital. Esta fue publicada muchos años después, en 1987, por su biógrafo Walter Isaacson. La carta, escueta y directa, dice así: A. Te asegurarás de que: Mi ropa y la ropa de cama estén limpios y en orden. Yo reciba mis tres comidas de modo regular en mi cuarto. Mi habitación y estudio estén limpios, y especialmente de que mi escritorio sea para mi uso solamente. B. Renunciarás a toda relación personal conmigo, a menos que sea completamente necesaria por razones sociales. Específicamente, renunciarás a: Que yo esté en casa contigo. A que salga o viaje contigo. C. Obedecerás los siguientes puntos en tu relación conmigo: No esperarás ninguna intimidad conmigo, ni me los reprocharás de ninguna manera. Dejarás de hablarme si te lo solicito. Saldrás de mi habitación o estudio, inmediatamente y sin protestar, si te lo solicito. D. Te comprometerás a no hacerme menos delante de nuestros hijos, ya sea a través de tus palabras o de tu comportamiento. Maric, hija de una familia de terratenientes del imperio Astro-Húngaro que por su gran inteligencia, y por favores a su padre, pudo cursar la secundaria en Austria e ingresar al Instituto Politécnico Federal de Zurich; antes de presentar el examen de ingresó a la carrera de matemáticas, estudió medicina en la Escuela Federal de Berna, Suiza. En una época en que las oportunidades de estudio para las mujeres era muy restringida, finales del siglo XIX, y a pesar de su gran capacidad intelectual, fue vigilada severamente por ser la única estudiante mujer. Fue en el Instituto Politécnico donde conoció a su pareja con la que tendría una hija antes de casarse. Es posible que esa niña haya sido dada en adopción pero no hay claridad sobre su destino. Posteriormente contraen matrimonio y Mileva tiene que abandonar sus estudios para atender a la familia y apoyar a su marido que no alcanza a ganar lo suficiente en la oficina de patentes donde trabajaba y para que éste terminará de elaborar su tesis.

Al poco tiempo nació su segundo hijo. Mileva siguió en las labores del hogar y se dedicó a rentar cuartos a estudiantes para apuntalar el sueldo insuficiente de su marido. A seis años de su segundo embarazo nació su tercer hijo con problemas de salud mental. Es cuando su matrimonio se empezó a resquebrajar y su conyugue termina involucrándose con una prima de la familia. Él decide permitir que ella se quede en casa a cambio de que mantenga las reglas estrictas que se enumera en la carta antes mencionada. A pesar de ser vista como una pareja modelo, no pudo evitarse la separación y divorcio. Durante su vida matrimonial, él se dedicó a desarrollar una teoría que le permitiría ganar el premio nobel. Hay evidencias que quien planteó las bases de esa teoría fue ella. Tras su separación, Mileva se dedicó por entero a cuidar a su hijos, y gracias a ella el mayor de sus hijos pudo concluir los estudios de ingeniería en la misma escuela donde conoció a su marido. Pero Mileva nunca más pudo dedicarse a la ciencia. Murió el 4 de agosto de 1948 en Zurich, Suiza, sumida en la pobreza, siendo sepultada en el cementerio de Northeim Friedhof en Zurich. Tiempo después tuvieron que quitar su lápida porque nadie pagó los impuestos necesarios. El esposo de Mileva Maric se llamaba... Albert Einstein.

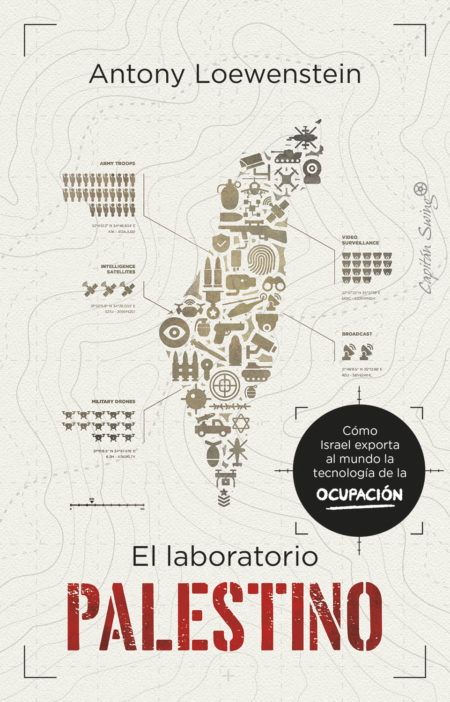

Cómo Israel se forra con la ocupación de Palestina El complejo militar-industrial de Israel utiliza los territorios palestinos ocupados como campo de pruebas de armamento y tecnología de vigilancia que luego exporta por todo el mundo a déspotas y democracias. Durante más de 50 años, la ocupación de Cisjordania y Gaza ha proporcionado al Estado israelí una experiencia inestimable en el control de una población "enemiga", los palestinos. Es aquí donde han perfeccionado la arquitectura del control. El periodista Antony Loewenstein, autor de Capitalismo del desastre, descubre este mundo en gran medida oculto en una investigación global con documentos secretos, entrevistas reveladoras y reportajes sobre el terreno. Este libro muestra en profundidad, por primera vez, cómo Palestina se ha convertido en el laboratorio perfecto para el complejo militar-tecnológico israelí: vigilancia, demoliciones de viviendas, encarcelamiento indefinido y brutalidad hasta las herramientas de alta tecnología que impulsan la "Start-up Nation". Desde el software Pegasus que hackeó los teléfonos de Jeff Bezos y Jamal Khashoggi, las armas vendidas al ejército de Myanmar que ha asesinado a miles de rohingyas y los drones utilizados por la Unión Europea para vigilar a los refugiados en el Mediterráneo que se dejan ahogar. Israel se ha convertido en líder mundial en tecnología de espionaje y material de defensa que alimenta los conflictos más brutales del planeta. Mientras el etnonacionalismo crece en el siglo XXI, Israel ha construido el modelo definitivo.

Muere el novelista posmoderno y virtuoso apasionado John Barth El escritor norteamericano, autor de 'El plantador de tabaco' y 'Giles, el niño cabra', tenía 92 años. Hace casi 40 años que John Barth no publicaba apenas, aunque hace dos años se descolgara con un libro de ensayos literarios. Ahora a los 93 años el que fue uno de los grandes autores del llamado posmodernismo literario de los años 60, en cuyas filas militaron Robert Coover, Thomas Pynchon, William Gass y Donald Barthelme, ha refrendado ese vacío con su muerte en Florida, el pasado martes. Sin embargo, su obra sigue ahí como un referente ineludible para aquellos que conciben la escritura como un juego impulsado por una técnica brillante sin perder por ello la emoción. Barth fue a la vez practicante y teórico de la literatura posmoderna. En uno de sus artículos declaró a las formas más clásicas de la literatura herederas del siglo XIX como un arte agotado. Muchos críticos le crucificaron por ello y por sus pirotécnicas estilísticas. Él se defendió con una frase demoledora y guasona: “La técnica en el arte tiene el mismo valor que la técnica al hacer el amor. Es decir, la ineptitud sincera tiene su encanto y también lo tiene la habilidad desalmada, pero lo que realmente se necesita es el virtuosismo apasionado”.

Nació en Cambridge, EE. UU en 1930. Está considerado uno de los escritores norteamericanos más importantes del siglo XX. Tras una breve incursión en el jazz, se adentró en el mundo de las letras y estudió Periodismo en la Universidad Johns Hopkins, donde trabajó en la sección Clásica y Oriental de la biblioteca de la facultad. En 1956 publicó su primera novela, La ópera flotante, que fue nominada al National Book Award, premio que finalmente ganaría en 1973 con Quimera. Es autor de una vasta obra novelística, que alternó con sus clases en las universidades de Penn State, Buffalo, Boston y Johns Hopkins. Sexto Piso ha publicado El plantador de tabaco (2013) y Giles, el niño cabra (2015) y La ópera flotante/El final del camino (2018) Profesor en el departamento de literatura en la Universidad de Buffalo y antes en la Universidad Estatal de Pennsilvania, Barth cultivó esa vertiente profesoral incluso en su aspecto. El autor de ‘El plantador de tabaco’ (su obra maestra), ‘La ópera flotante’, ‘Perdido en la casa encantada’ y ‘Sabático’ nació en Cambridge, Maryland en 1930 y desde muy joven se sintió atraído por la música, lo que le llevó a estudiar en la prestigiosa Escuela Juilliard de Nueva York. Esa vocación no tuvo continuidad, más allá de tocar la batería con un grupo de aficionados, pero quizá sí impulsó el estilo libre, festivo y sin reglas que iluminó su escritura.

Considerada por los críticos como la obra maestra indiscutible de Barth, El plantador de tabaco ha adquirido el estatus de clásico contemporáneo y es una obra relevante para los lectores de cualquier época. Tras algunas novelas y libros de relatos, llegó a escribir casi 20, de carácter más realista, en 1960 publicó ‘El plantador de tabaco’, un libro de casi 1.000 páginas de frondosa y juguetona escritura, que le colocó en el olimpo de la gran literatura norteamericana. Se trata de una obra picaresca y satírica escrita en un estilo que imita el isabelino pasado por una sensibilidad contemporánea que relata las andanzas de Ebenezer Cooker un británico del siglo XVII que viaja a Estados Unidos para enfrentarse a un mundo colmado de maldades y pecados mientras él intenta mantener su pureza.

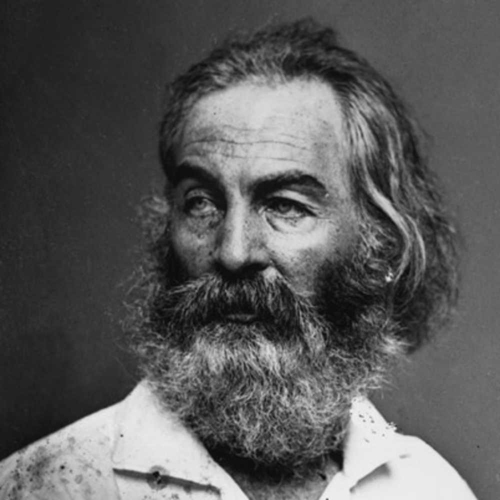

Hojas de hierba (Leaves of Grass, en inglés) (1855) es un libro de poemas del poeta estadounidense Walt Whitman (1819–1892). Entre los textos están «Canto de mí mismo», «Yo canto al cuerpo eléctrico», «De la cuna que se mece eternamente» y, en las posteriores ediciones, la elegía al asesinado presidente Abraham Lincoln (¡Oh, Capitán! ¡Mi Capitán!). Aunque la primera edición fue publicada en 1855, Whitman pasó la mayor parte de su vida profesional escribiendo y editando Hojas de hierba, revisándolo en múltiples ocasiones hasta su fallecimiento. Esto dio lugar a ediciones muy diferentes a lo largo de cuatro décadas: desde una primera edición, de tan sólo doce poemas, hasta la última, que reunía más de cuatrocientos. Los poemas de Hojas de hierba están conectados entre sí, cada uno representando la celebración de Whitman de su filosofía de la vida y de la humanidad. Este libro se caracteriza por su alegría y alabanza de los sentidos en un momento en el que las manifestaciones en primera persona y la expresión del uno mismo se consideraba inmoral. Mientras la mayoría de la poesía anterior, especialmente la inglesa, se basaba en el simbolismo, la alegoría y la meditación en motivos religiosos y espirituales, Hojas de hierba (especialmente la primera edición) exaltó el cuerpo y el mundo material. Bajo la influencia de Ralph Waldo Emerson y el movimiento trascendentalista, una rama del romanticismo, la poesía de Whitman elogia la naturaleza y el papel del individuo humano en ella. Sin embargo, al igual que Emerson, Whitman no disminuye el papel de la mente o el espíritu, sino que eleva la forma y la mente humana, considerando ambas algo digno de alabanza poética.

Frontispicio de la primera edición, 1855. Whitman publicó en 1855 la primera edición de Hojas de hierba, que continuaría reeditando toda su vida, hasta sumar un total de nueve ediciones; la novena, denominada «the deathbed edition» (la edición del lecho de muerte), de 1892, es considerada la definitiva. En la nota del autor de esa edición, éste dice que es la que prefiere y recomienda, pues es la completa y autorizada. En cada edición, Whitman agregaba nuevos poemas, corregía los anteriores, suprimía líneas, o incluso poemas enteros. Su estructura es abierta: no tiene fin. Asimismo, puede tomarse en cualquier punto y leerse hacia atrás o delante, pues es también circular. En 1855 publicó la primera edición de Hojas de hierba, que no llevaba su nombre ni el de su editor. Constaba de doce poemas sin título, un prefacio y el retrato de Whitman. En 1856 apareció la segunda edición, en la que se incluía una carta personal de Emerson en la que éste le felicitaba ante los «inicios de una gran carrera». Contenía treinta y dos poemas titulados. En 1860 se publicó en Boston la tercera edición de Hojas de hierba. Contenía ciento cincuenta y cuatro poemas. A los anteriores se agregaban ahora fragmentos de «Cánticos democráticos», «Hijos de Adán», «Calamus», «Hojas mensajeras» y «Pensamientos». Se incluyen por entero «De la cuna que se mece eternamente» y «Con el reflujo del océano de la vida». En 1865 vieron la luz «Redobles de tambor» y el apéndice a los mismos, que iban a agregarse a la cuarta edición de Hojas de hierba, impresa dos años después. Ésta contenía, además, ocho nuevos poemas. Whitman corrigió, recompuso y retiró poemas incorporados a las tres ediciones anteriores. En 1871 se publicó la quinta edición, que agrega «Navegar a las Indias» y nuevos poemas. En 1876 apareció la sexta edición de Hojas de hierba, ampliada en dos tomos. En 1881 apareció la séptima edición, contra la cual se inició un proceso judicial por inmoralidad. La mayor parte de los poemas reciben en esta edición su redacción y títulos definitivos. En 1889 la octava edición agregó tres poemas largos publicados previamente en fascículos independientes y Whitman comienza a preparar la edición llamada «del lecho de muerte», que completó antes de fallecer en 1892. En 1897, la décima edición agregó «Ecos de la vejez» y unos pocos poemas póstumos.

El estatus de Hojas de hierba como una de las colecciones más importantes de poesía estadounidense ha significado que, con el tiempo, diversos grupos y movimientos la hayan utilizado, y el trabajo de Whitman en general, para promover sus propios fines políticos y sociales. En la primera mitad del siglo XX, la popular serie Little Blue Book presentó el trabajo de Whitman a un público más amplio que nunca. Se trataba de una serie que respaldaba puntos de vista socialistas y progresistas; la publicación conectó el enfoque del poeta en el hombre común con el empoderamiento de la clase trabajadora. El trabajo de Whitman también se ha reivindicado en nombre de la igualdad racial. En un prefacio a la antología de 1946, I Hear the People Singing: poemas selectos de Walt Whitman, Langston Hughes escribió que las "palabras que abarcan todo" de Whitman encierran armas con trabajadores y granjeros, negros y blancos, asiáticos y europeos, siervos y hombres libres, radiante democracia para todos". De manera similar, un volumen de poesía de Whitman publicado en 1970 por la Agencia de Información de los Estados Unidos describe a Whitman como un hombre que "se mezclará indiscriminadamente" con la gente. El volumen, que se presentó para una audiencia internacional, intentó presentar a Whitman como representante de una América que acepta personas de todos los grupos.

¿Quién no recuerda el famoso verso «¡Oh, capitán! ¡Mi capitán!»? Aunque escrito como homenaje póstumo a Abraham Lincoln, este fragmento forma parte la obra cumbre del «viejo hermoso Walt Whitman», que diría García Lorca. Este poemario convirtió a Whitman, «el poeta del cuerpo y el poeta del alma», en uno de los autores estadounidenses más leídos de todos los tiempos. Una obra fresca y fragante como las hojas de hierba que le dan título. Sin embargo Whitman ha sido criticado por el nacionalismo expresado en Hojas de hierba y otras obras. Nathanael O'Reilly en un ensayo sobre "El nacionalismo de Walt Whitman en la primera edición de Hojas de hierba" afirma que "Whitman imaginó que Estados Unidos es arrogante, expansionista, jerárquico, racista y exclusivo; tal Estados Unidos es inaceptable para los nativos americanos, afroamericanos, inmigrantes, discapacitados, infértiles y todos aquellos que valoran la igualdad de derechos".

Pájaros perdidos está formado por trescientos veinticinco aforismos, escritos en el verano de 1916, durante el viaje que el autor realizó al Japón y a los Estados Unidos; estas briznas de pensamiento constituyen la más alquitarada quintaesencia de su mundo poético. La traducción española de Zenobia Camprubí fue revisada y corregida estilísticamente por Juan Ramón Jiménez, quien terminó por reconocer que el grueso de traducciones de Tagore «no es Mío y de Zenobia como las otras traducciones, en parte, sino De Zenobia y Mío».

Esta novela que hace un recorrido por algunos de los momentos clave del siglo XX, comienza con un testimonio vivo de la Guerra Civil y del hambre, el aislamiento y la miseria que se vivieron en la posguerra española en el sector obrero que el autor conoció bien por su trabajo en una fábrica de juguetes. El protagonista, huyendo de la oscuridad del régimen franquista, se marcha a París y desde allí visita otros países europeos y asiste a cambios fundamentales que tuvieron lugar en el transcurso de los sesenta, la lucha por los derechos humanos, el cambio económico que contribuyó al desarrollo, la independencia de Argelia, las manifestaciones contra el muro de Berlín, Mayo del 68 y el inicio de los"indignados", o la lucha frente a una desigualdad que en nuestros días ha aumentado a causa del capitalismo insaciable. Al mismo tiempo construye el retrato de los inmigrantes que fueron a París a ganarse la vida y se encontraron con un mundo nuevo lleno de posibilidades pero también de sueños rotos, de miseria y de chabolas donde se hacinaban los"desechables"que llegaban del sur en las"pateras"de la época. José María Abad realiza una crítica constructiva y aguda a un retroceso moral que está vigente en nuestros días, con una implacable sinceridad que solo puede provenir de la propia experiencia.

Sheila Hernández nos regala un relato honesto que refleja los problemas de una generación, en el que el bullying, la depresión, el miedo, el amor, las despedidas y las relaciones familiares están presentes. La creadora de @es.decirdiario nos muestra cómo ella y sus circunstancias le han ayudado a alcanzar el sueño de ser periodista, y a seguir luchando cada día. Nada ni nadie la hizo más fuerte. Soy joven, no gilipollas es un ejemplo de cómo la resiliencia ante las adversidades nos hace a todos capaces de conseguir nuestras metas.

«Da igual que conozcas a alguien desde hace más de cuarenta años, da igual que hayas trabajado y vivido con esa persona; no lo sabes todo. Yo no lo sé todo, sé apenas un puñado de cosas que me dispongo a contar». Así comienza Nuestro mundo, el libro que retrata la relación de intimidad entre la poeta Mary Oliver y la fotógrafa Molly Malone Cook. Una vida compartida repleta de palabras y de imágenes, una existencia en común guiada por la atención al detalle, por el término exacto de las cosas y por el asombro ante lo cotidiano. Este libro es un soplo al corazón que nos adentra en la relación entre dos artistas brillantes, dos mujeres que se aman y que construyen sus días en compañía. Una ventana a la magia privada de un universo compartido, donde sobresale la fuerza de la naturaleza admirada por Oliver pero también el estudio de revelado fotográfico de Malone. Nuestro mundo reúne y entrelaza los textos de la poeta con una serie de instantáneas tomadas por la fotógrafa, desde retratos a Eleanor Roosevelt hasta Jean Cocteau, pasando por diversas escenas domésticas como la de un pájaro que descansa del largo viaje en las manos de Oliver mientras es alimentado. El resultado es una obra sutil, breve, plagada de belleza, que no se querría nunca terminar para poder seguir un rato más con ellas y su mundo.

De junio de 1942 a octubre de 1943, más de 700.000 personas fueron asesinadas en Treblinka, un campo de concentración establecido exclusivamente para el exterminio de judíos. En agosto de 1943 los prisioneros se rebelaron. Sólo cincuenta y siete lograron escapar y sobrevivir. Polaco judío, Chil Rajchman fue deportado al campo en octubre de 1942. Participó en la rebelión, huyó y después de varias semanas de vagabundeo encontró refugio en casa de un amigo. Allí, sin saber si sobreviviría a la guerra o cuando sería apresado de nuevo por los nazis, escribió la historia escalofriante de sus diez meses en el infierno. Chil Rajchman (1915, Polonia). Cuando las tropas de Adolf Hitler invadieron su país, Rajchman tenía veinticinco años. Huyó de la ciudad con su hermana, tratando de salvar a su familia. Participó del levantamiento de Treblinka y fue uno de los cincuenta y siete sobrevivientes. Murió en 2004. Una de las subdisciplinas arqueológicas más destacadas de las últimas décadas es la arqueología del conflicto. El estudio de la violencia organizada, de la guerra, de los campos de batalla y de sus efectos ha dado lugar a una impresionante bibliografía que ha desbordado la contemporaneidad de la propuesta original para aplicarse a toda la Historia aunque, todo sea dicho, los análisis más concienzudos se ligan a los conflictos de los últimos siglos. Sobresale en especial la investigación relativa a la Segunda Guerra Mundial, la peor contienda de todos los tiempos, por número de víctimas y nivel de destrucción. Comenzó el día 1 de septiembre de 1939 tras un ataque de falsa bandera alemán contra Polonia conforme el indisimulado deseo nazi de apropiarse del corredor del Danzig, incorporado a este renacido país tras el tratado de Versalles. El control de esta región, renombrada como Pomerania, permitía reunir a Prusia Oriental con el resto de Alemania. En esta contienda, Polonia fue escenario de aterradoras matanzas y es inevitable pensar en el Holocausto, en campos de concentración como Auschwitz o Treblinka, el ghetto de Varsovia o la masacre de Katyn. A estas terribles carnicerías se le ha de añadir la cometida por los nazis en el bosque de Szpegawski situado en el norte de Pomerania. Ese es el tema del reciente «An Archaeology of the Pomeranian Crime of 1939: The Case of Mass Crimes in the Szpegawski Forest (Poland)», publicado por un equipo multidisciplinar liderado por Dawid Kobialka de la Universidad de Lodz en el «International Journal of Historical Archaeology». Presenta los resultados preliminares del proyecto «Una arqueología del crimen de Pomerania de 1939» ligado al Instytut Pamieci Narodowej, que investiga y divulga la historia polaca y, en particular, los crímenes acontecidos en este país entre 1917 y 1990. Nada más barrer al ejército polaco, Hitler usó a los Selbstschutz Westpreussen, las milicias paramilitares formadas por miembros de la minoría alemana de Pomerania, para llevar a cabo en palabras de los investigadores «el primer genocidio alemán durante la Segunda Guerra Mundial» conforme la categorización del primer borrador redactado por el creador del concepto, un abogado judío de origen polaco llamado Rafal Lemkina, que empleó «el término genocidio para aludir a la destrucción de una nación o grupo social».

Personal directivo de Selbstschutz Westpreussen, milicias paramilitares de la minoría alemana de Pomerania. El bosque de Szpegawski sería un laboratorio para la ocupación alemana. Fueron asesinados de 2.413 a 7.000 personas. Además de discapacitados físicos y mentales, liquidaron con especial atención a miembros de la «intelligentsia» polaca para desarticular este territorio, trazando un modelo que seguirían en el resto del país, congruente con la política oficial de germanización y destrucción de la identidad política y cultural polaca, pues, como le dijo Hitler a su círculo más íntimo, «la destrucción de Polonia es una prioridad». Yacieron sus restos en fosas comunes hasta que en 1944, de acuerdo con la Sonderaktion 1005, la acción ejecutiva alemana que pretendía borrar todo rastro de los crímenes nazis, fueron desenterrados e incinerados. Este proyecto parte de dos hipótesis de entrada: que aún queda evidencia material de esta masacre y que podrían estar equivocados los escenarios tradicionalmente atribuidos a las masacres. Para ello, han combinado técnicas de prospección con arqueología in situ. Así, recurrieron a la fotografía aérea histórica y a la tecnología LiDAR para descubrir 17 nuevas localizaciones al detectar nivelaciones artificiales, signo inequívoco de este deseo de borrar sus huellas, además de caminos empleados en el transporte de las víctimas. Asimismo, hicieron 17 catas arqueológicas y excavaron dos de los espacios tradicionalmente atribuidos a enterramientos de los asesinados. Mientras que uno estaba vacío, la tumba 18 dio resultados positivos al constatar de forma meridiana la existencia de estratos que se corresponden con la primera inhumación en 1939 y su posterior reapertura e incineración de los restos enterrados en 1944.

El 'valle de la muerte' de Polonia: el campo de pruebas de las masacres nazis. Sin embargo, esa misión de exterminio de la memoria no tuvo éxito gracias a la pervivencia de restos materiales, biológicos incluidos, y al progreso de la arqueología forense. Se descubrieron al menos 87 individuos, tanto mujeres como hombres y niños, pues el resto más joven se correspondía con uno de 3 a 7 años, si bien aparentemente no fue ejecutado nadie mayor de 45. También se hallaron todo tipo de materiales en un estado diverso de conservación por las condiciones del terreno y el fuego empleado. Así, desde anillos y dientes de oro a monedas, objetos devocionales, relojes, mecheros, pintalabios, gafas, casquillos de las armas con los que los asesinaron y llaves, muchas llaves, que, en opinión de los investigadores, acreditan que muchas de las víctimas fueron aprehendidas en sus hogares o en la calle. El hallazgo de enseñas de uniformes de organismos públicos polacos, desde la policía al ejército, del servicio postal al cuerpo ferroviario, prueba el ansia nazi por desarticular este territorio presto para, siguiendo la doctrina del espacio vital, ser ocupado por los racialmente «superiores» alemanes.

Del debería comer sano pero pierdo la motivación con el tiempo, al quiero comer sano sin que me tomen el pelo porque me siento mucho mejor. Es el cambio de enfoque que propone Andrea Sorinas (Binéfar, Huesca, 28 de mayo de 1987), diplomada en Nutrición Humana y Dietética, especializada en obesidad y patologías digestivas con 12 años de experiencia en el cambio de hábitos. En El libro que la industria alimentaria no quiere que leas (Ed. Libros Cúpula), la también creadora del proyecto Con Coco Nut propone soluciones sencillas y prácticas para dejar de pensar que la alimentación saludable es aburrida, cara y restrictiva, y empezar a centrarse en sus beneficios en el bienestar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas se cobran la vida de 41 millones de personas todos los años, el equivalente al 74% de las muertes mundiales. La forma más eficaz de luchar contra las enfermedades que provocan estas muertes es combatiendo factores de riesgo que propician su desarrollo: el sedentarismo, el alcohol, el tabaco y la mala alimentación. "Si está en nuestra mano prevenirlas, ¿por qué no nos ponemos manos a la obra?", se pregunta. Sólo en España, la industria alimentaria mueve 140.000 millones de euros al año, y su gran objetivo no es nutrirte mejor, sino vender más. Gana dinero vendiendo ultraprocesados con reclamos como el 'alto en proteínas' y esto es un negocio. Un pepino no da dinero, por mucho que aprietes al agricultor, llega hasta donde llega. Pero un ultraprocesado puede monetizar a partir del márketing, estrategias y la publicidad. No quiere que el consumidor sepa pensar por sí mismo y motivarse para comer sano o recuperar esa motivación cuando decae. Todo lo que conlleva un esfuerzo nos saca de la zona de confort y cuesta. Habrá personas que ya han encontrado sus motivos por los que hacerlo y, a las que no, les explico los motivos por los que es tan importante comer sano nada más comenzar el libro. No es verdad que la motivación se mantenga toda la vida, pero hay que tener herramientas para mantenerla, tanto en la alimentación como en el trabajo o la vida.

Los seres humanos no teníamos dudas sobre cómo alimentarnos hasta que empezamos a 'meter mano' en los alimentos y modificarlos. De eso no hace tanto, unos 250 años, coincidiendo con la Revolución Industrial. Nuestras despensas se llenaron de azúcar blanco, harinas refinados y grasas hidrogenadas. "No comas nada que tu abuela no reconocería como comida", escribe en el libro, aunque reconoce que la frase no es suya, pero se la grabó a fuego. Sin embargo, es cada vez más complicado huir de productos precocinados y ultraprocesados que hacen la vida más fácil a gente sin tiempo en supermercados que cada vez albergan menos comida real. ara eso he escrito este libro. Actualmente, el obstáculo al que nos enfrentamos es nuestro ritmo de vida actual. Si tenemos tiempo, preferimos invertirlo en otra cosa que en estar cocinando dos o tres horas algo que nos comemos en 10 minutos. Pero se puede comer rápido y saludable. Y también hay procesados de abrir y listo con buenos ingredientes. El problema es que la industria ya sabe que tú no tienes tiempo y que, en cierta manera, te preocupa muy poquito tu salud. Así que te intenta colar ultraprocesados como galletas Digestive, light o rico en fibra con sus mensajes y acabas comiendo los mismos alimentos de mala calidad. Propone que el consumidor aprenda a tener un pensamiento un poco más crítico y compre mejor.

Tras dejarle la novia, y en un momento de apatía y trabajos sin interés, el joven protagonista de esta novela sólo recupera en parte su entusiasmo en cuanto, espoleado por la convocatoria de un premio, decide escribir una novela. Sus lecturas últimas son poco inspiradoras, pero intuye que será el propio lenguaje, su afición a los juego lingüísticos, lo que le mostrará el camino. En las lentas y calurosas tardes de verano, acostumbra a pasear y sentarse junto al río. Inesperadamente un grupo de chicas se reúne en la orilla y se baña en las aguas cada tarde. ¿No serán ellas la mejor inspiración?

Parece ficción, pero es un hecho real. En 1969, en un instituto de California, un profesor puso en marcha el experimento educativo más controvertido de la Historia: creó un movimiento entre sus alumnos, al que bautizó La Ola, para ilustrar el auge del nazismo en Alemania y los terribles acontecimientos que este trajo consigo. Creía tenerlo bajo control, pero se equivocaba. Las consecuencias de dicho experimento se recogen en este libro escalofriante, vertiginoso y revelador. Una lección precisa, más vigente que nunca: la Historia, siempre, encuentra la forma de repetirse.

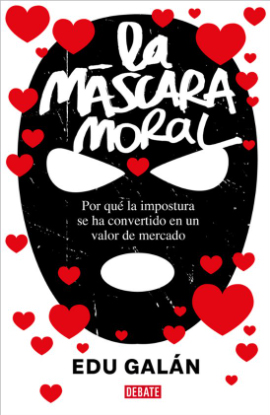

La impostura moral define nuestra epoca. No pasa un segundo sin que veamos en nuestras pantallas a alguien (un político, un periodista, un influencer, un ser anónimo) exhibiendo sus cualidades personales o criticando las de otros. Y para ello vale cualquier artimaña: su propio cuerpo, su alimentación, sus causas beneficas, sus mascotas, sus hijos o sus mayores. La máscara moral. Por que la impostura se ha convertido en un valor de mercado trata de explicar cómo el neoliberalismo y la masificación de las nuevas tecnologías han redefinido nuestra forma de relacionarnos basándose en el control moral del otro, han esterilizado nuestra cultura y han trastocado la función evolutiva de la moral: desde la cohesión grupal hasta la actualexhibición individualista e hipócrita en un teatro con miles de máscaras donde todos los personajes quieren ser el protagonista.

|

|