|

"Cristóbal Colón es un personaje perturbador. Al fin

y al cabo, condujo la gesta más notable de la historia

de la humanidad, pero aún así circulan en torno

a el múltiples misterios". La reflexión pertenece al

hispanista Hugh Thomas y resume a la perfección la compleja

figura del almirante ¿genovés? —ni sobre su origen hay certezas

irrebatibles—. El marino que descubrió el Nuevo Mundo lleva

varios años sometido al escrutinio de los valores del siglo

XXI, y de su legado, sobre todo desde EEUU, se destacan prácticas

de esclavitud y extrema violencia. De ahí el movimiento popular

para retirar sus estatuas, que ha saltado ya el Atlántico

y amenaza a uno de los monumentos más icónicos de Barcelona.

¿Pero qué hay de cierto en estas cuestiones? ¿Cómo de reseñables

son estas sombras?

En la madrugada del 11 al 12 de octubre de 1492, las carabelas

de la expedición de Colón avistaron la orilla de una tierra

que era totalmente desconocida para los ojos europeos. Así

lo dejó reflejado en su diario de abordo: "A las dos horas

después de media noche pareció la tierra, de la cual estarían

dos leguas. Amainaron todas las velas, y quedaron con el treo,

que es la vela grande sin bonetas, y pusiéronse a la corda,

temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una islita

de los Lucayos, que se llamaba en lengua de indios Guanahaní".

Al poco de desembarcar, se les acercaron varios grupos de

indígenas: gente desnuda y con tez oscura que se sorprendió

de la llegada de unos marineros de piel blanca, ropajes extraños

y un idioma desconocido. La primera vez que el navegante pisó

tierra firme en América describió a los habitantes de las

islas caribeñas como "gente mansa, tranquila y de gran sencillez".

Los llamaban "taínos". Pero allí no había ni oro, ni especias,

ni sedas. Luego saltaron a otras islas, como Cuba y Santo

Domingo, bautizadas como Juana y La Española.

Todo en un principio fluyó como un intercambio pacífico entre

nativos y españoles: los primeros agasajaron a sus visitantes

con pequeños objetos de oro, mientras que Colón y su tripulación

respondieron con baratijas —zapatos, gorros de tela, collares

cuentas— que causaron una tremenda fascinación en los antillanos.

Sin embargo, el almirante, un hombre culto guiado por la avaricia

y el ansia de lucrarse, no tardó en darse cuenta de que allí

no había los tesoros esperados. "Colón ve que las islas y

los indígenas son pobres y piensa que la única ganancia está

en comerciar con esclavos", explica el historiador Juan Eslava

Galán, autor de La conquista de América contada para escépticos

(Planeta).

En el regreso de ese primer viaje, Colón se llevó consigo

a diez nativos —según el almirante los que quisieron subir

voluntariamente a las carabelas—, de los que tan solo llegarían

seis con vida a la Corte de Isabel y Fernando. Era uno de

los presentes que el navegante brindó a los Reyes Católicos

por haber financiado la expedición. Aunque también, según

indicó el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, Colón pensó

en aquellos indios como herramienta para aprender su extraña

lengua y utilizarlos como intérpretes facilitando la colonización:

"Para que cuando aquestos acá tornasen, ellos y los cristianos

que quedaban encomendados a Goacanagari, y en el castillo

que es dicho de Puerto Real, fuesen lenguas e intérpretes

para la conquista y pacificación y conversión de estas gentes".

Así empezarían las idas y venidas de Colón a las Américas.

En noviembre de 1493, apenas un año después del primer e histórico

viaje, Cristóbal Colón regresó al Nuevo Mundo presumiendo

de los títulos de virrey y gobernador general de las Indias

Occidentales con la primera partida de hombres destinada a

colonizar las tierras descubiertas. Más de un millar de personas

llegaron este segundo viaje, el más espectacular y con el

que más presupuesto se contaba. Aparte de marineros, había

funcionarios, agricultores, mineros, artesanos, ganaderos

con sus animales y clérigos: había que evangelizar a aquellos

seres salvajes.

A los tres meses de haber desembarcado en América comenzaron

los problemas. La tierra no era tan fértil como se pensaba

y el hambre se generalizó entre los colonos. Además, se había

extendido la noticia de que aquellos indefensos indios habían

aniquilado a los 39 españoles que el almirante había provisto

con munición para un año en el asentamiento de La Navidad.

Consuelo Varela, historiadora y experta en la figura del almirante

genovés, relata en La caída de Cristóbal Colón: el juicio

de Bobadilla (Marcial Pons) que nada salió según lo previsto:

"Había carpinteros que no sabían coger un hacha, y mineros

que eran incapaces de distinguir el oro de una aleación, se

quejaba Colón".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comenzarían así una oleada de deserciones, reducciones de

raciones y pequeñas revueltas. Para más inri, los indígenas

se percataron de que la estancia de los colonos no sería pasajera

tras la edificación de tantas fortalezas en sus tierras. A

falta de recursos, Colón llegó a decretar que todo indio de

más de 14 años de edad tenía que entregar una cierta cantidad

de oro cada tres meses. Quien no lo hiciera se enfrentaba

a una pena que consistía en cortarles la mano y dejarlos morir

desangrados. El navegante se granjeó enemigos entre los indígenas

americanos... y los españoles. A las repetidas rebeliones

y alzamientos contra su gobierno, el navegante siempre respondió

"con la misma barbarie que había mostrado con los indígenas".

Tal y como explica Varela, hasta sus más allegados le calificaban

como "tirano" tanto a Cristóbal como a sus hermanos, e impidieron

por todos los medios posibles el bautismo de los indígenas

para que estos pudieran ser vendidos como esclavos.

La amistad entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón fue

una montaña rusa. Su trato no solo estuvo guiado por la cordialidad,

sino que mantuvieron una relación estrecha que con el paso

de los años terminaría deteriorándose. Desde un primer momento,

la reina Isabel de Castilla mantuvo que los indios debían

ser tratados correctamente pese a que el cultivado explorador

consideraba que "con cincuenta hombres podría someter a todos

ellos y obligarles a hacer todo lo que deseara". Esos pensamientos

esclavistas de Colón deben ser contextualizados en su época.

En Europa había un comercio muy importante de esclavos: los

portugueses, sobre todo, se desplazaban hasta la costa africana

para conseguir y vender mano de obra negra; y por otra parte,

esta práctica estaba considerada legítima si se hacía en medio

de una guerra justa —los cristianos capturando musulmanes,

por ejemplo—. Y el descubridor, como buen hombre de su tiempo,

atisbó en esas comunidades indígenas una fuente de riqueza.

"Pero la reina Isabel se opone y hasta devuelve al Nuevo Mundo

alguno de los barcos con nativos que había enviado Colón",

detalla Eslava Galán.

La monarca mostró así unas dudas que terminarían germinando

en la redacción de una legislación que buscaría proteger a

los indios y devolverles su libertad —que culminaría en las

Leyes Nuevas de 1542, ya con Carlos V en el trono—: "Nos querriámos

informarnos de letrados, teólogos e canonistas si con

buena conciencia se pueden vender estos. Y esto no se puede

facer fasta que veamos las cartas que el Almirante nos escriba,

para saber la causa porque los envía acá por

cautivos", reflexionaba Isabel la Católica.

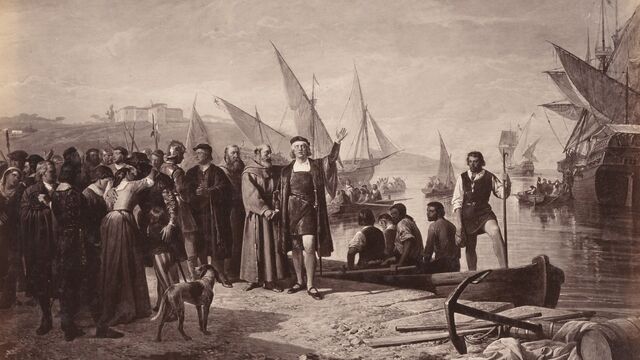

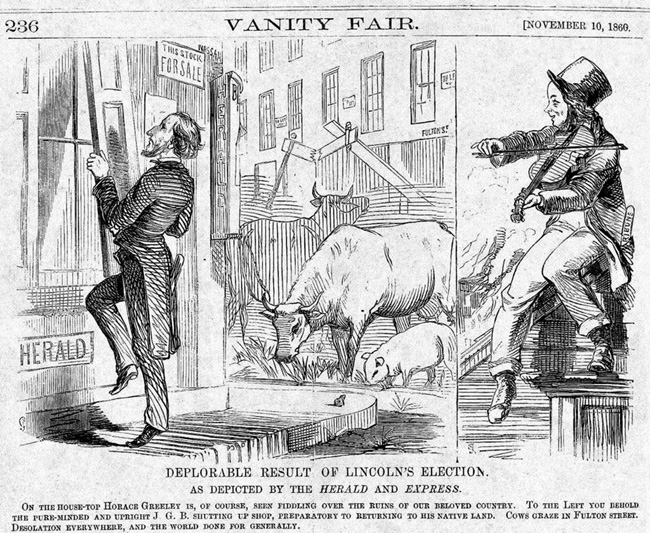

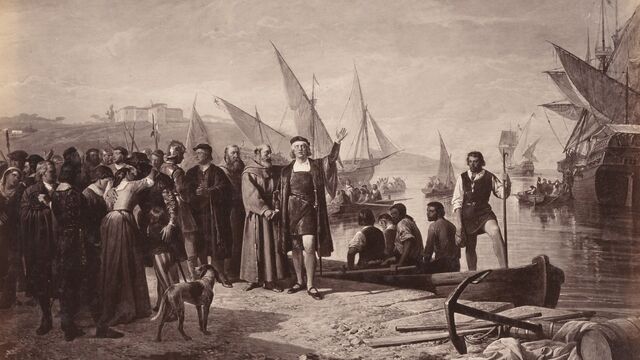

Cristóbal Colón pide permiso al príor de La Rábida para ir

a descubrir América.

La época del almirante genovés como gobernador de La Española

es cuanto menos polémica. De hecho, el controvertido Bartolomé

de Las Casas calificó como "granjería" el comercio de esclavos

de Colón. A este le daban igual las palabras de la reina,

ya que pese a ser obligado a abandonar su proyecto de enviar

hasta 4.000 esclavos a Europa a 1.500 maravedís la pieza,

seguía capturando a los indígenas en el Nuevo Mundo: "Tenía

determinado de cargar los navíos que viniesen de Castilla

de esclavos y enviarlos a vender a las islas de Canarias y

de las Azores y a las de Cabo Verde y dondequiera que bien

se vendiesen", señaló de Las Casas sobre el almirante. "Lo

que se dice de Colón en este caso es absolutamente cierto",

valora Eslava Galán, llamando también la atención sobre las

exageraciones del fraile dominico que ayudaron a conformar

la leyenda negra. Y el historiador destaca un hecho importante

en este debate: "A Colón ni siquiera en su época le dieron

una gran importancia. Lo putearon porque había mentido a Fernando,

a quien no podía ni ver, pero su figura se dispara a finales

del siglo XIX, con la conmemoración del cuarto centenario

del descubrimiento. Ahí es cuando se erigieron muchas de las

estatuas que se vandalizan ahora. Fue la época de las grandes

olas de inmigración desde Italia a Nueva York, y los italianos,

que se sentían ciudadanos de segunda, valoraron mucho la figura

de Colón, les dijeron a los estadounidenses: 'Todo esto lo

tenéis gracias a que uno de los nuestros lo descubrió'".

Ante las noticias de desórdenes y la pésima gobernanza de

los hermanos Colón, los Reyes Católicos decidieron enviar

a La Española a un administrador real en 1500 para obtener

un diagnóstico más profundo. "Nos habemos mandado al comendador

Francisco de Bobadilla, llevador desta, que vos hable de nuestra

parte algunas cosas quél dirá: rogamos vos que le deis fee

e creencia y aquello pongáis en obra", le escribieron los

reyes a Colón. El mensaje estaba claro: iba a ser destituido

como virrey. El encuentro entre ambos se hizo de esperar.

Colón no tenía ninguna intención de reunirse con él y no sería

hasta un mes después de que Bobadilla llegara a La Española

cuando el almirante entró en razón. Mientras tanto, a Bobadilla

le dio tiempo, no sin encontrar resistencia, de conocer la

administración de las colonias y de cómo el virrey había ejercido

su poder de manera déspota e injusta, con presos sin siquiera

haber tenido juicio alguno.

La estatua de Cristóbal Colón en Barcelona.

El informe, de 46 páginas y que recogía testimonios de 23

testigos, fue demoledor: Cristóbal Colón era un tirano, y

se demostraba con hechos. Bajo su mandato se registraron subastas

de personas en la plaza y se ejecutaron crueles castigos.

A un chico que descubrieron robando trigo le cortaron las

orejas y la nariz, le colocaron unos grilletes y le convirtieron

en esclavo. A otra mujer que se atrevió a decir que el almirante

era de clase baja y que su padre había sido tejedor, su hermano

Bartolomé ordenó cortarle la lengua y pasearla desnuda por

las calles a lomos de un burro. Cristóbal se mostró orgulloso

de su prójimo por defender el honor familiar. Tanto el almirante

como sus hermanos fueron detenidos y encadenados, y los metieron

en un navío cuyo destino era Castilla. Apunta la investigadora

Consuelo Varela que los enemigos de Colón acudieron al puerto

y tocaron sus cuernos para que los recién apresados pudieran

escuchar desde la lejanía la tierra que habían descubierto

y que ahora abandonaban rumbo a la Península Ibérica por la

fuerza. Sería indultado y aún emprendería dos viajes más hacia

el Nuevo Mundo, pero en el último (1502- 1504), ya ni siquiera

pudo pisar La Española: los Reyes Católicos se lo habían prohibido.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Stephen Hawking no le parecía nada bien eso de andar mandando

señales alegremente al espacio exterior. Estaba convencido

de que si algún día los extraterrestres visitaban la tierra

serían hostiles. Aplicaba al encuentro con los alienígenas

la conducta humana, mediante la que una inteligencia superior

sometería a la inferior, poniendo como ejemplo el viaje más

alucinante, y el mayor choque de civilizaciones que ha conocido

hasta el momento el planeta, la conquista de América. El movimiento

antirracista, antiesclavista e indigenista que anda purgando

estatuas en el mundo occidental, viene precedido por el indigenismo

latinoamericano. Un proyecto social y político que no reconoce

las naciones americanas que «inventó el Renacimiento», como

escribió Eduardo Galeano, y busca recuperar a los pueblos

indígenas originarios. El pegamento de todos ellos son las

ansias de represalia hacia unos cadáveres de españoles y portugueses

de hace 500 años. El movimiento ha calado tan bien en la sociedad

que, el año pasado, el presidente de México, López Obrador,

trató de rentabilizarlo enviándole una carta a Felipe VI y

otra al Papa exigiendo disculpas por aquello. Todavía insiste

de vez en cuando.

Desde España, entre otras cosas, se le recordó su origen

español y el de gran parte de una población que se tendría

que pedir perdón a sí misma. Un problema menor en EEUU, donde

Colón ni estuvo, y donde los conquistadores anglosajones se

mezclaron poco con los nativos, según los historiadores, ya

que preferían ejecutarlos directamente por su dificultad para

considerar a los indios seres humanos.

'Homenaje del Nuevo Mundo a Cristóbal Colón', por José Santiago

Garnelo.

El Día de Colón, que sobrevivía el 12 de octubre en Estados

Unidos, ha pasado a llamarse Día de los Pueblos Indígenas

en 130 ciudades de ocho estados del país. Antes ya se purgó

en 2002 en la Venezuela de Chávez como Día de la Resistencia

Indígena; en 2010 en Argentina, como Día del Respeto a la

Diversidad Cultural, y en Bolivia, como Día de la Descolonización.

Al mismo tiempo, en este siglo, también había resurgido una

literatura de ensayo políticamente incorrecta sobre las conquistas

española y portuguesa. Siete mitos de la conquista española

del antropólogo Matthew Restall es un buen ejemplo de la primera.

Mientras el periodista Leandro Narloch convirtió la incorrección

en superventas con Guía políticamente incorrecta de la historia

de Brasil.

En ella Narloch empieza narrando en medio folio la historia

políticamente correcta, pero no de Brasil, sino de cualquier

país latinoamericano, en la que solo hay que cambiar los espacios

con una X por un país latinoamericano, y las Y por un país

rico el hemisferio norte. En el resto, todo es igual. Empieza

con un pueblo pacífico e igualitario con una economía de subsistencia

que de repente se ve sometido por un imperio que lo explota.

Luego se ven liberados por un hombre «de gran coraje, esperanza

y bigote», que trata de «disminuir las contracciones inherentes

al capitalismo». Pero al herir los intereses de la nueva élite

del país X, con el apoyo del país Y se masacra a los rebeldes.

Y remata: «En consecuencia de tantos siglos de opresión, X

vive hoy graves problemas sociales y económicos».

Los días de mas crispación este pasado Verano, Narloch

aprovechó el derribo de estatuas para promocionar en

Twitter su última obra, Esclavos, digna de acabar un día de

estos en cualquier fogata en EEUU. En ella se citan hasta

60 ejemplos, documentados con partidas de bautismo, testamentos

y cartas de libertad del siglo XIX, recopilados por el historiador

brasileño Joao José Reis, de esclavos que tuvieron esclavos

mientras eran esclavos. «No hay motivos para que el movimiento

negro se irrite con la divulgación de estas historias, porque

muestran a los negros, no como seres pasivos, como los retrató

la historiografía marxista, sino como protagonistas que cambian

conforme a los valores de su tiempo», tuitea Narloch, quien

recomienda sus obras para quien quiera «distanciarse de la

caza de brujas, y dejar de ver la historia como un proceso

de condena».

Narloch abunda en lo que Restall denominó «el mito del conquistador

blanco», a los que la historia políticamente correcta convierte

en una especie de superhéroe o X-Men. Y que se resume en que

difícilmente un puñado de hombres, que llevan meses en un

barco para llegar al lugar más desconocido del mundo; y que

a veces eran recibidos por pueblos caníbales con flechas envenenadas

tras las que morían entre «delirios» y «mordiéndose sus propias

manos»; y que en múltiples de sus aventuras se alimentaban

de «perros y reptiles» para no morir de hambre, difícilmente

iban a conquistar a nadie con espadas y arcabuces. Por lo

que la mayor parte de las operaciones militares españolas

y portuguesas fueron llevadas a cabo por sus aliados indígenas,

que siempre les superaron a razón de varios cientos a uno.

Es razonable suponer que, si hubiese un mínimo de solidaridad

étnica en México, la conquista habría sido imposible, concluye

Restall.

|

Joao José Reis es uno de los historiadores más importantes

de Brasil, considerado un referente mundial para el

estudio de la historia y la esclavitud en el siglo XIX.

Es escritor de varios libros, entre ellos "Una muerte

es una fiesta" que le valió el Premio de Literatura

Jabuti . Es licenciado en historia por la Universidad

Católica de Salvador, tiene una maestría y un doctorado

de la reconocida Universidad de Minnesota y varios postdoctorados,

que incluyen la Universidad de Londres, el Centro de

Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento deUniversidad

de Stanford y el Centro Nacional de Humanidades. También

fue un profesor visitante en las siguientes universidades:

Universidad de Michigan, la Universidad de Brandeis,

Universidad de Princeton, la Universidad de Texas y

la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor titular

en el departamento de historia de la Universidad Federal

de Bahía .

Matthew Restall es un etnohistoriador y académico,

profesor de historia de América Latina y antropología,

británico. Ha sido director del centro de estudios latinoamericanos

de la Universidad Estatal de Pensilvania. Es también

coeditor de la revista especializada Ethnohistory journal.

|

La evangelización no fue más que una nacionalización encubierta

de aliados, que debían quedar a cargo de las colonias, ante

la imposibilidad de rellenar en 1492, con España habitada

con la actual población de la ciudad de Madrid, una buena

porción de la superficie terrestre. La esclavitud era tan

habitual entre los propios indígenas que el padre Jerónimo

Rodrígues dejó escrito en 1605 el temor de la tripulación

a ser devorados por los indios si no aceptaban esclavos, no

ya de tribus enemigas, sino «incluso de su propia familia»,

para conseguir a cambio ropas y herramientas. Historiadores

brasileños llevan unos lustros desmontando a Zumbi, el mayor

héroe negro de Brasil, cuya muerte en el siglo XVII se sigue

celebrando en el país como el Día de la Conciencia Negra.

La versión del siglo XXI, además de descubrir la ausencia

de fuentes de la falsa del XX, documenta que mandó capturar

esclavos para trabajos forzados, secuestraba mujeres, y ejecutaba

al que trataba de huir del Quilombo dos Palmares, un territorio

formado por esclavos negros fugitivos y sus descendientes.

Aunque se sigue repitiendo por los museos, el historiador

americano Warren Dean desmontó, en un libro por el que ganó

el Bolton-Johnson Prize en 1995, el mito del indígena como

hippy protector de la naturaleza, al revelar que, de no ser

por los jesuítas, los índios habrían acabado con la mata atlántica

dos veces por siglo, por su costumbre de quemarla para cultivar

y cazar. «Es un buen gesto de madurez admitir que algunos

héroes de la nación eran unos granujas o, por lo menos, personas

de su tiempo. Y que la historia no siempre es una fábula:

no tiene una moral edificante al final, ni causas, ni consecuencias,

ni villanos ni víctimas fácilmente reconocibles», apunta Narloch.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|

Los historiadores saben casi todo de la esclavitud

africana; donde fueron capturados, las condiciones en

que viajaban, el nombre de sus dueños o cuantos morían

en la travesía a América. Se sabe también que la malaria

o la viruela traídas por los españoles fueron el principal

motivo de mortandad entre los indígenas de América.

O, al menos, eso es lo que se pensaba hasta la aparición

de 'La otra esclavitud: la historia desconocida de la

esclavitud de los indios en América (Houghton Mifflin

Harcourt, 2016), El libro del profesor mexicano de la

Universidad de California Andrés Reséndez, concluye

que desde la llegada de Colon hasta fin de siglo XIX

hubo entre 2'5 y 5 millones de esclavos y que fue uno

de los principales motivos de muerte entre los indígenas

del Caribe, que llegó a reducir su población hasta un

90 %.

|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La ciudad de Los Ángeles tiene su origen y nombre en un pasado

español. La fundó, el 4 de septiembre de 1781, un gobernador

andaluz, Felipe de Neve. Para entonces, el marino genovés

Cristóbal Colón llevaba la cifra redonda de 275 años muerto.

El entonces concejal angelino Mitch O’Farrell encabezó

el movimiento que pretendia demostrar que el hombre que llegó

a América creyendo que eran las Indias fue un genocida. Fue

el artífice en 2018 de que se retirase una estatua a tamaño

natural del conquistador en un parque del centro de la ciudad

que había sido instalada en 1973, entonces un regalo de una

asociación de italianos del sur de California y hoy una “mancha

de la historia”. ¿Fue este navegante el culpable del mayor

genocidio de la historia?, como proclamó O’ Farrell tras el

acto, al que acudieron más de un centenar de personas, entre

ellas, descendientes de indios que daban gritos de alegría

y tocaban sus tambores.

Los mayoría de los historiadores consultados niegan con rotundidad

que Cristoforo Colombo pueda ser tildado de genocida. “Es

una figura que hasta ahora no había sido contestada gracias

a sus logros en la navegación, por colonizar un nuevo espacio

y porque supuso una globalización”, dice Carlos Martínez Shaw,

catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia (UNED) y miembro de la Real

Academia de Historia. “Sin embargo, hay también un lado oscuro,

porque las motivaciones principales de aquel proceso tenían

que ver más con el ansia de hallar oro y especias. Los conquistadores

se encontraron poblaciones a las que, a veces, destrozaron

su vida y cultura, y hubo enfrentamientos con quienes tenían

derecho a defenderse de unos intrusos”. No obstante, no se

puede hablar de genocidio, porque “no hubo el deseo de exterminar

una raza, entre otras razones porque se les necesitaba como

mano de obra”, una cuestión que también apunta Pablo Emilio

Pérez-Mallaína, catedrático de Historia de América en la Universidad

de Sevilla y especialista en la colonización americana.

Precisamente desde el lado americano, Steve Hackel, profesor

de Historia de la Universidad de California, apoya las reivindicaciones

indígenas, pero la retirada de la estatua le genera “dudas

importantes, porque se ha hecho casi en secreto y sin debate”.

Para Hackel, Colón fue “una persona muy controvertida. No

propuso ni practicó el genocidio de nativos, pero se le puede

condenar por esclavizar a cientos de indios. En cualquier

caso, no podemos culparle por las prácticas de los que siguieron

sus pasos”. Para el colombiano Mario Jursich, editor y escritor,

“está bien documentado que Colón no encabezó ningún genocidio.

Los que cometieron desmanes y atrocidades contra los indígenas

americanos fueron los que vinieron después de él, los colonizadores”.

O'Farrell se crió en Moore, Oklahoma, un suburbio

al sur de la ciudad de Oklahoma. Primero se mudó a Los Ángeles,

donde se convirtió en bailarín de cruceros viajando por el

mundo y finalmente terminó trabajando como bailarín en un

casino en las Bahamas. Eventualmente se mudó de regreso a

Los Ángeles en la década de 1990, instalándose en Glassell

Park.

Borja de Riquer, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona,

considera que calificar a Colón de genocida “es excesivo”.

El almirante “fue un viajero, más que un gestor”, y la empresa

de América fue “una conquista con todas sus características,

en la que los conquistadores se apropian de todo, territorios

y personas. Estas historias siempre son violentas”. Riquer

suma una cuestión terminológica. “No hay que hablar tanto

de descubrimiento como de conquista y sumisión de una población

por una potencia extranjera”. Más contundente contra las autoridades

angelinas se muestra el catedrático Santiago Muñoz Machado,

miembro de la Real Academia Española, distinguido recientemente

con el Premio Nacional de Historia por Hablamos la misma lengua,

un libro sobre la expansión del español desde la conquista

hasta la independencia de las colonias. “No hay nada de qué

arrepentirse, ni motivo de condena. Es una agresión cultural

retirar los monumentos que recuerdan a Colón”.

El momento en que era retirada la estatua de Colón del centro

de los Ángeles.

En el lado opuesto se sitúa el historiador británico Roger

Crowley, autor de El mar sin fin, Portugal y la forja del

primer imperio global. Considera que cuando Colón pisó suelo

americano el 12 de octubre de 1492, “abrió una era de asesinato

masivo por parte de los conquistadores europeos”, por lo que

“es el padre fundador del genocidio en el Nuevo Mundo”, aunque

niega que hubiera intención de exterminio. En esa línea se

mueve el historiador de la Autónoma de Barcelona Antonio Espino

López, autor del libro La conquista de América: Una revisión

crítica. “No se puede hablar de genocidio planificado, pero

sí del inicio de grandes hecatombes en el continente americano”.

Mientras que José Luis de Rojas, profesor de Antropología

de América en la Complutense de Madrid, especialista en la

conquista de México, aporta una razón vinculada a la propia

vida del almirante. “Estuvo allí muy poco tiempo, se pasó

embarcado media vida”. Además, “las cifras de muertos están

muy exageradas. Mataron más las epidemias como la viruela,

que los españoles”.

Visto el personaje, toca preguntarse si se puede revisar

lo pasado con los ojos de hoy. Carmen Sanz Ayán, de la Academia

de Historia, catedrática de Historia Moderna de la Complutense,

asegura que este revisionismo histórico sobre Colón era “esperable”.

“Es una corriente que procede desde hace tiempo de algunos

departamentos de universidades americanas, aunque es curioso

que venga de descendientes de comunidades que casi fueron

exterminadas por otras civilizaciones”. Según Sanz, en esos

ámbitos universitarios “se está dando peso a quienes quieren

imponer interpretaciones unívocas desde el presentismo y en

clara descontextualización. Esto es algo que va en contra

de nuestra ciencia y los historiadores no nos lo podemos permitir”.

En su opinión, este movimiento puede desembocar en “un peligro

mayor, la construcción de lo nacional desde lo etnoculturalista".

"Y en Europa ya sabemos lo que supuso esto”, advierte.

|

Carmen Sanz Ayán es Catedrática de Historia Moderna

en la Universidad Complutense de Madrid, donde ha ejercido

la docencia en el Departamento de Historia Moderna,

desde 1989 como Profesora Titular y desde 2007 como

Catedrática ambos puestos por concurso-oposición y Académica

de Número de la Real Academia de la Historia. Fue Premio

Extraordinario de licenciatura (1984) y Premio Extraordinario

de Doctorado (1988). También fue finalista del Premio

Nacional de Historia (1990) y Premio Ortega y Gasset

de Ensayo y Humanidades (1993). En 2014 fue galardonada

con el Premio Nacional de Historia por su estudio Los

banqueros y la crisis de la monarquía hispánica de 1640.

Antonio Espino López es catedrático de Historia Moderna

y autor de Plata y sangre. La conquista del Imperio

inca y las guerras civiles del Perú.

|

Para Espino López, en cambio, “hay que revisar todos los

imperialismos a fondo, no es solo una cuestión de la monarquía

hispánica del siglo XVI. Todos han sido igual de negativos

y han tratado de justificarse con que las poblaciones resultaron

beneficiadas. Ese tipo de argumentación ya no se sostiene”.

Por el contrario, Pablo E. Pérez- Mallaína defiende que no

se puede “calificar lo que pasó en el siglo XV con la moral

y las leyes del siglo XXI. Todos los pueblos han sido dominadores

y dominados. Los aztecas esclavizaban a sus enemigos, los

sacrificaban y se comían su corazón”. Borja de Riquer coincide

en que si se juzga con los criterios morales de hoy a personajes

históricos del pasado, “se salvarían muy pocos”.

Pablo E. Pérez-Mallaina es Catedrático de Historia de América,

Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla.

Pérez-Mallaína defiende que “la colonización española no fue

de las peores, porque estuvo muy pegada a la religión católica

y los conquistadores tenían cierto cargo de conciencia; algo

que no ocurrió entre los ingleses”.

| Fueron políticos de ascendencia italiana los que, a

finales del siglo XIX, “implantaron el Columbus Day” en

numerosas ciudades de Estados Unidos, señala Consuelo

Varela, historiadora que ha escrito más de una treintena

de libros relacionados con el descubrimiento y sobre el

almirante, como Cristóbal Colón. Textos y documentos completos

(Alianza, 1982). Los movimientos indigenistas llevan años

protestando contra esta efeméride que, desde 1937, se

celebra el segundo lunes de octubre. En Los Ángeles, estos

grupos, encabezados por el concejal Mitch O’Farrell, descendiente

de una tribu de Oklahoma, forzaron el año pasado a cambiar

esta fiesta por el Día de los Pueblos Indígenas, Aborígenes

y Nativos. Su último logro ha sido la retirada de la estatua

de Colón de un parque del centro de la ciudad estadounidense. |

Martínez Shaw advierte de que la historia “permite distintas

interpretaciones incluso de un hecho verificado y comprobado”.

A Colón hay que “valorarlo desde la historia universal, más

que desde el sometimiento que hubo. Yo prefiero no tocar esas

cuestiones por su gran significado, aunque entiendo que haya

quien quiera hacerlo”. El profesor De Rojas remacha que “hay

reconocer lo que pasó para que no vuelva a suceder, como está

ocurriendo en África Central. Lo único que podemos hacer es

asumir nuestro pasado, aunque no seamos los responsables”.

Borja de Riquer i Permanyer es un historiador español y profesor

Honorario del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea

de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es hijo del también

historiador Martín de Riquer. Ha escrito tanto en castellano

como en catalán.

En el debate recurrente entre quienes fueron los malos o

los peores, “la conquista de América no fue muy distinta de

las que hicieron los británicos, los holandeses o los mismos

romanos”, apunta De Riquer. “El colonizador nunca es bueno,

pero si comparamos la huella de los españoles en Hispanoamérica

con lo que hicieron los ingleses en Estados Unidos o los portugueses,

en Brasil…”, apunta Consuelo Varela, doctora en Historia de

América e investigadora de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos

del CSIC, que además pone este ejemplo: “España fundó la universidad

en Perú en el siglo XVI [Lima, 1551]; mientras que los ingleses

fundaron Harvard en 1636 y en Brasil no la hubo hasta principios

del XX, cuando ya era independiente”.

|

Consuelo Varela Bueno (Granada, 9 de diciembre de 1945)

es una historiadora española experta en temas americanos

y en Cristóbal Colón.

Roger Crowley es un historiador y autor británico conocido

por sus libros sobre historia marítima y mediterránea.

|

Carlos Martínez Shaw es un historiador español, Catedrático

emérito, especializado en Historia Moderna, y académico de

la Real Academia de Historia.

El británico Roger Crowley arrima el ascua a su país, reconociendo

que toda colonización implica “violencia, saqueo y opresión”,

pero que “el dominio de los belgas en el Congo fue peor que

el del Imperio británico en India”. Hablamos del tema en los

destacados de junio de 2020. A modo de conclusiones, José

Luis de Rojas, profesor de Antropología de América, señala

el motivo real por el que Colón acabó el pasado sábado tumbado

en un camión: “Lo han quitado por lo que representa, más que

por lo que realmente hizo”. Mientras que Jursich lamenta que

“nada se gana con ocultar los hechos problemáticos del pasado

eliminándolos de la vista pública”.

Mario Jursich Durán es un periodista cultural, poeta, escritor

y traductor colombiano. Es director y miembro fundador de

la revista El Malpensante de Bogotá. También ha sido presentador

de televisión. Tradujo obras de Alessandro Baricco, Rubem

Fonseca y Gesualdo Bufalino.

|

El imperio comercial portugués asombra al mundo desde

hace siglos. El pequeño país situado en el extremo más

occidental de Europa consiguió una de las gestas marítimas

y logísticas más impresionantes de todos los tiempos

cuando consiguieron alcanzar territorio de la India

tras circunnavegar el continente africano. Vasco da

Gama, Cabral o de Alburquerque fueron los protagonistas

sobre el terreno, pero fue en Lisboa, en la mesiánica

mente del rey Manuel donde comenzó esta historia.

Especializado en historia naval, se formó en la prestigiosa

Universidad de Cambridge. Roger Crowley ha publicado

varios libros centrados, sobre todo, en la Historia

Moderna. Su obra ha merecido una amplia consideración

debido a su precisión, rigor y su capacidad divulgativa.

|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

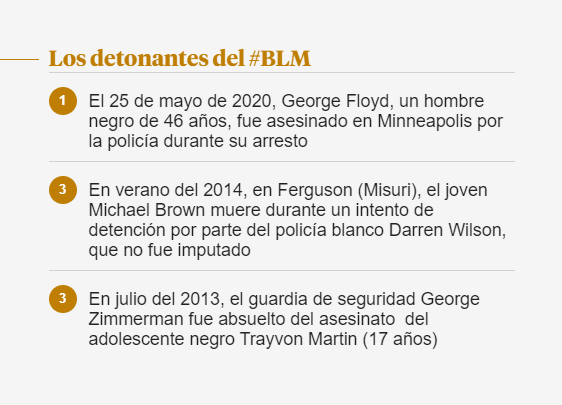

La muerte del afroamericano George Floyd el

25 de mayo, en Minneapolis, después de que un policía blanco

le presionó el cuello con su rodilla durante casi nueve minutos,

fue como el chorro de gasolina que cae sobre el incendio siempre

latente. El vídeo de esa fechoría policial, que hizo oídos

sordos al suspiro de Floyd del “no puedo respirar”, corrió

como un fuego desbocado por toda la geografía de Estados Unidos

y más allá. Black Lives Matter (BLM), que arrancó en 2013,

llevaba unos años en estado de hibernación. Aunque estaba

ahí, había quedado arrinconado. Alicia Garza, una de sus fundadoras,

atribuye la expansión global de este movimiento a dos cataclismos:

el presidente de Estados Unidos y su administración abiertamente

racista, por un lado, y el coronavirus, lo que ha hecho que

la gente estuviera más tiempo en casa en época de confinamiento

y pasaban más tiempo ante las pantallas cuando se produjo

la muerte Floyd ante las cámaras, por el otro.

Según Garza, Black Lives Matter es ahora el

músculo de la memoria para muchos, que se activó al ver cómo

Floyd moría públicamente cuando se encontraba bajo custodia

policial. Las calles de las ciudades de Estados Unidos se

llenaron de manifestantes reclamando justicia y una reforma

de un sistema cargado de prejuicios, heredados de la época

de la esclavitud. Alicia Garza, californiana de 39 años, hija

de padre judío y madre afroamericana, ha publicado este 2020

el libro The purpose of power (el propósito del poder). Esta

obra autobiográfica es “la historia de una activista que se

desmorona y se levanta de nuevo muchas veces”, escribe en

la introducción. “No es la historia de Black Lives Matter,

pero es una historia en la que va incluida, que intenta ayudar

a dar sentido no solo de donde viene, sino también de sus

posibilidades, de este movimiento y otros como éste, para

nuestro futuro colectivo”, remarca.

Sostiene que ella no quiere ser la imagen de

nada, que su interés consiste en introducir un cambio. Pese

a ese deseo, su nombre va asociado a BLM porque forma parte

de su nacimiento. El origen de Black Lives Matter como colectivo

se halla más en una acción de colaboración más que en la gloria

individual. Pero Garza juega un papel protagonista. Su creación

se remonta a 2013, cuando George Zimmerman, que se atribuyó

el papel de policía en una comunidad de Florida, fue absuelto

de la muerte del adolescente negro Trayvon Martin, que iba

desarmado. A Zimmerman, rifle en mano, le pareció sospechoso

porque llevaba puesta la capucha de la sudadera.

Alicia Garza en un acto público en Nueva York

el pasado mes de febrero.

Aquel caso toca la fibra a muchos. Garza escribió

un post en Facebook que tituló “una carta de amor a los negros”.

Su amiga Patrisse Cullors compartió ese texto con la etiqueta

#BlackLivesMatter. Otra amiga, Opal Tometi, diseñó la web

de BLM y su plataforma en las redes sociales. Los inicios

no fueron fáciles. En Ferguson (Misuri), en el verano de 2014,

tras la muerte del joven Michael Brown al interactuar con

el policía blanco Darren Wilson, y posteriormente en otoño

de ese mismo año, cuando el agente fue absuelto, BLM alcanzó

un gran protagonismo. Este movimiento empezó a ser más que

conocido.

Han tenido que pasar siete años desde el origen

para que este nombre se haya transformado en una marca global

que ha cambiado el lenguaje y el panorama. Pero citar este

movimiento parecía algo peligroso. Las semanas posteriores

al fallecimiento de Floyd, incluso las grandes empresas se

posicionaron a su favor y realizaron sustanciosas donaciones.

El aprecio entre los ciudadanos subió como la espuma. Aunque

los posteriores ataques de Trump aminoraron, las cuotas de

apoyo siguen muy altas. Su nombre en grandes letras se ha

pintado en la calle que conduce a la Casa Blanca.

Las activistas Alicia Garza, Opal Tometi y Patrisse

Cullors están detrás del hashtag #BlackLivesMatter.

Garza expone la evolución de esa criatura de

la que ella es en parte responsable. En el verano de 2016,

nadie habló explícitamente de Black Lives Matter en la convención

demócrata de Filadelfia. Su nombre parecía una amenaza. Este

2020 no transcurren cinco minutos de una conversación sin

que se cite su nombre, sostiene. Una de sus demandas, retirar

fondos a las policías locales, se ha convertido en tema de

debate a nivel nacional. “Al principio luchábamos para que

la gente dijera Black Lives Matter, ahora lo dice todo el

mundo”, recalcó Garza en una entrevista con National Geographic.

Se siente esperanzada porque ahora este movimiento ha entrado

a formar parte de “la conversación global”. Ha traspasado

fronteras.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|

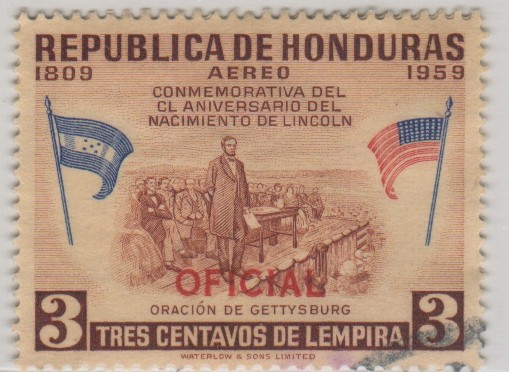

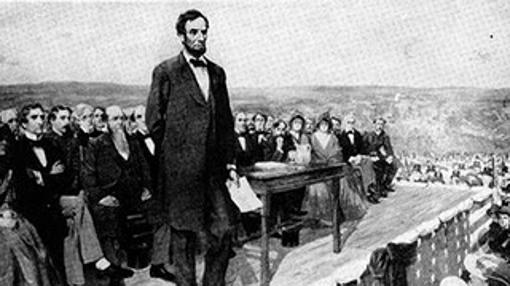

Nacido en una humilde granja de Kentucky, Abraham Lincoln,

el decimosexto presidente de Estados Unidos fue asesinado

tras reprimir la secesión del Sur en el curso de una

sangrienta guerra y promover la abolición de la esclavitud.

En Washington D. C. se alza el Memorial

de Lincoln, edificio de estilo clásico que alberga esta

gigantesca imagen de Lincoln, de casi 6 m de altura,

obra de Daniel Chester French. 1920.

Ilustración de Abraham Lincoln

durante un discurso.

Las dos cámaras del Congreso de Estados

Unidos se hallan aquí: la de Representantes y el Senado.

En 1860, los diputados del Sur las abandonaron.

En Gettysburg, el general Robert E. Lee,

comandante en jefe del Sur, quiso asestar un golpe decisivo

a la Unión. Pero la batalla, del 1 al 3 de julio de

1863, se saldó con una completa y decisiva victoria

de la Unión.

Booth dispara contra Lincoln. El mayor

Henry Rathbone, invitado al teatro junto con su novia

por Lincoln, se abalanza sobre el magnicida, que lo

apuñala.

Lincoln, agonizante, es trasladado a la

pensión Petersen, enfrente del teatro. Allí entra en

coma, y expira a la 7:22 de la mañana siguiente.

"Una casa dividida contra sí misma no

puede seguir en pie. Creo que este gobierno no puede

continuar, de forma permanente, mitad esclavo y mitad

libre". Estas palabras de Abraham Lincoln debieron de

causar un profundo impacto en su audiencia. La parábola

de la casa dividida que se derrumba aparece en tres

de los cuatro Evangelios, y Lincoln se dirigía a un

grupo de protestantes del Medio Oeste americano a quienes

el texto bíblico les resultaba muy familiar. Pero Lincoln

no estaba glosando la Biblia. Sus palabras formaban

parte del discurso en el que aceptaba su nombramiento

por el partido Republicano como candidato a senador

por el Estado de Illinois en las elecciones de 1858.

Uno de los dos senadores que correspondían a Illinois

en el Senado, Stephen A. Douglas, se presentaba a la

reelección por el partido Demócrata, y los republicanos

nombraron candidato a Lincoln. Durante la campaña, Lincoln

y Douglas se enfrentaron en unos debates que se hicieron

famosos, pero que no consiguieron que Lincoln fuera

designado senador. Sin embargo, no se desanimó. A pesar

de su fracaso siguió actuando como portavoz del partido

Republicano en el Estado de Illinois: confesaba ser

de los que "contemplan la esclavitud como un mal moral,

social y político", y mantenía que tanto para él como

para su partido "la esclavitud es un mal y hay que tratarlo

como un mal, con la idea clara de que debe acabar y

de que acabará".

El tema de la esclavitud era el más candente

en aquellos años, porque el país estaba creciendo hacia

el Oeste, donde se formaban nuevos Estados. Ya se habían

creado nueve cuando en 1820 Missouri pidió ingresar

en la Unión como Estado esclavista, lo que creaba un

problema: si se le admitía, se rompería el equilibrio

existente en el Senado federal, que en aquel momento

tenía el mismo número de senadores de uno y otro lado:

esclavistas y contrarios a la esclavitud.

El equilibrio era importante porque todas

las leyes federales tenían que ser aprobadas por las

dos cámaras del Congreso, y mientras en el Senado se

mantuviera la igualdad ningún bando podía prevalecer

sobre el otro. Se produjo entonces el llamado "compromiso

de Missouri", por el que se aceptaba a Missouri como

Estado esclavista y a Maine como Estado libre, y se

trazaba una línea que seguía el paralelo 36º 30’, al

norte de la cual la esclavitud quedaba prohibida. La

paz duró poco porque los plantadores necesitaban nuevas

tierras con las que saciar el hambre de algodón de las

fábricas inglesas. Se produjeron nuevos compromisos

hasta que en 1853 el Congreso federal creyó resolver

el problema para siempre con la ley Kansas-Nebraska,

que dejaba en manos de la soberanía popular la decisión

de si un nuevo Estado sería esclavista o no. Una vez

poblado un territorio, y cuando sus habitantes redactaran

la Constitución para convertirse en Estado, decidirían

por qué lado se inclinaban. La ley no satisfizo a nadie:

el Sur se sintió perjudicado porque no aceptaba que

alguien pudiera trasladarse a cualquier territorio con

su bien más valioso, los esclavos, y despertarse un

día descubriendo que ya no era su propietario. El Norte,

por su parte, se sintió ofendido porque esos territorios

ya eran no esclavistas según el compromiso de Missouri.

Maine y el pueblo de Stratton en otoño.

Maine recibe su nombre de la provincia

francesa de Maine. Parte de la frontera septentrional

viene definida por el río San Juan, el río Sainte-Croix

constituye parte de la frontera oriental, y el río Salmon

Falls, el límite suroccidental. Sus principales ciudades

son Augusta (la capital), Portland, Lewiston, Bangor,

Auburn y South Portland. Luisiana y Maine son los únicos

estados de los EE. UU. con fuerte tradición y presencia

francófona.

Costa de Maine cerca del parque nacional

Acadia.

El 28 de febrero de 1854, un grupo de

norteños opuestos a la ley Kansas-Nebraska fundó el

partido Republicano, que creció rápidamente. Ese mismo

verano ya presentaba candidatos al Congreso, y en 1856

presentó su primer candidato a la presidencia. Cuando

se acercaban las elecciones presidenciales de 1860,

Lincoln creía tener pocas posibilidades de que el partido

Republicano lo nombrara candidato, porque nunca había

ocupado un cargo político importante, no tenía experiencia

de gobierno y carecía de los contactos apropiados en

la política y la prensa.

No se desanimó, sino que hizo publicar

sus debates de dos años antes con Douglas, lo que hizo

que le invitaran a hablar en Nueva York. El éxito de

sus discursos, ampliados por la prensa, hizo que le

invitaran en otros Estados del Noroeste, y que se pensara

en él como posible candidato a la presidencia, nombramiento

que se produjo en mayo de 1860. El partido Demócrata,

dividido, presentó un candidato en el Norte y otro en

el Sur. Aún hubo un cuarto candidato, de un partido

minoritario.

En aquella época, los candidatos no hacían

campaña electoral. De esta tarea se ocupaban los miembros

locales del partido. Los republicanos consiguieron que

Lincoln fuera conocido y que el país se sintiera atraído

por este personaje misterioso, de mirada triste, de

pocas palabras, pero con un curioso sentido del humor,

de caminar patoso –tenía los pies planos–, desproporcionadamente

alto (medía 193 centímetros) y que parecía serlo aún

más porque solía llevar sombrero de copa. Se publicaron

anécdotas de su vida que lo presentaban como un leñador

que había trabajado en la construcción del ferrocarril,

que apenas fue a la escuela, pero que había estudiado

por su propia cuenta hasta convertirse en un próspero

abogado. Y a quien sus clientes y amigos, abreviando

su nombre de pila, llamaban "el honesto Abe" en alusión

a su proverbial honradez.

El partido no hizo campaña en el Sur,

pero se movió mucho en el Norte, donde miles de discursos,

editoriales de periódico, carteles y folletos defendían

a sus candidatos a los diversos cargos y presentaban

a Lincoln como un hombre que se había hecho a sí mismo,

como el típico hombre de frontera, de esa franja de

terreno entre la civilización y el desconocido mundo

de los indios. Se resaltó el valor del trabajo de los

hombres libres, por el que el hijo de un simple granjero

–como Lincoln– podía, con su esfuerzo, llegar a la suprema

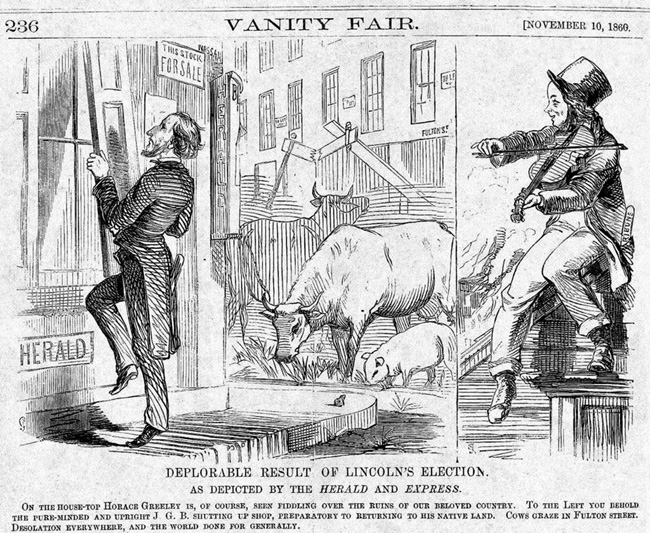

magistratura del país. Sus enemigos, en cambio, preveían

toda clase de desgracias si Lincoln era elegido, llegando

a decir que al día siguiente de su elección el Norte

se llenaría de ex esclavos que intentarían arrebatar

a los blancos su puesto de trabajo.

Lincoln fue elegido el 6 de noviembre

de 1860, y antes de que tomara posesión de su cargo,

el 4 de marzo de 1861, siete Estados del Sur habían

abandonado la federación. En su discurso inaugural,

Lincoln habló directamente a los Estados secesionistas:

"En vuestras manos, mis descontentos compatriotas, y

no en las mías, está el importante tema de la guerra

civil. El gobierno no os atacará. No puede haber conflicto

sin que vosotros seáis los agresores". En el mismo discurso

dejó bien clara su posición con respecto a la esclavitud

en el Sur: "No me propongo, ni directa ni indirectamente,

interferir en la institución de la esclavitud en los

Estados en los que existe. No creo tener potestad legal

para hacerlo, ni deseo hacerlo".

Abandonar la federación no era fácil:

el gobierno federal tenía instalaciones militares en

los diferentes Estados, y una de ellas, Fort Sumter,

estaba en una isla enfrente de la ciudad de Charleston,

en la secesionista Carolina del Sur. Las autoridades

del Estado pidieron al comandante del fuerte que lo

entregara, y al negarse éste, dispararon sus cañones

contra el recinto. Tal como Lincoln había prometido,

el primer disparo partió del Sur. Lincoln había hecho

todo lo posible por evitar la guerra, pero el Sur estaba

demasiado preocupado por su futuro, y demasiado convencido

de su superioridad militar: no sólo eran sureños la

mayoría de los militares, sino que la suya sería una

guerra puramente defensiva y para ganarla no necesitaban

conquistar el Norte: bastaba con impedir que el Norte

les conquistara. Confiaban, además (y en esto se equivocaron),

en que una Europa necesitada de algodón se pondría de

su parte. Para los sureños aquella fue una "guerra entre

los Estados" –y aún hoy la llaman así–. Los del Norte,

en cambio, la vieron como una verdadera "guerra civil"

y siguen llamando de esta forma a la contienda que los

europeos siempre hemos denominado "guerra de secesión".

Excepto por unos pocos días, la presidencia

de Lincoln fue militar, porque el presidente de Estados

Unidos es el comandante supremo de las fuerzas armadas.

Naturalmente, el día a día de la guerra competía a los

militares, aunque Lincoln visitaba el frente con frecuencia.

Fue al dedicar un campo de batalla como memorial de

guerra cuando pronunció su famosa Oración de Gettysburg,

a la que pertenecen las palabras de Lincoln citadas

con más frecuencia: "Que el gobierno del pueblo, por

el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la tierra".

En su primer mensaje al Congreso, en 1861, Lincoln resumió

así su pensamiento económico: "El trabajo es anterior,

e independiente, del capital. El capital es sólo el

fruto del trabajo, y nunca podría haber existido si

el trabajo no hubiera existido antes. El trabajo es

superior al capital, y merece un mayor aprecio". Con

estas ideas era lógico que quisiera liberar a los esclavos.

Pero, ¿podía hacerlo? Con grandes dudas sobre si su

acción era legal o no y fiándose sólo de su conciencia,

el 1 de enero de 1863 emitió la Proclamación de Emancipación,

por la que, como comandante en jefe, abolía la esclavitud

en los territorios sujetos a jurisdicción militar. Dos

años más tarde, la 13ª enmienda de la Constitución la

abolió en todo el país.

En abril de 1865, cuando terminaba la

guerra, un fanático sureño asesinó a Lincoln, y eso

fue lo peor que podía ocurrirle al Sur. Lincoln era

partidario de readmitir a los Estados sin condiciones,

mientras que otros políticos del Norte querían castigar

al Sur por su rebelión. El sucesor de Lincoln, Andrew

Johnson, intentó aplicar sus ideas, pero carecía de

su prestigio y habilidad, y aunque mitigó los deseos

de venganza de algunos norteños no pudo evitar desmanes

en los años posteriores a la contienda. Durante más

de cien años, el Sur se ha estado quejando de las ofensas,

reales o imaginarias, recibidas durante ese período.

|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|

.jpeg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)